从链条到循环:创新系统动力学——科技创新与产业创新深度融合

发布时间: 2025-04-28 访问次数: 12

人们通常认为科技创新与产业创新是创新链条上的不同环节。科技创新在前,是供给端;产业创新在后,是需求端。但我觉得仅仅用供需关系来理解还不能算很完整,甚至可能不能仅仅用单一的线性关系来体现。如前所述,因为真实的创新是动态、循环、非线性的复杂过程。

更仔细地分析,科技创新与产业创新是创新生态系统的两个子系统。如前文所述,由于二者创新主体不同,拥有不同的价值体系和目标导向,造成了二者的运作逻辑和运行模式也有显著差异。

科技创新系统

技术驱动 递进成熟

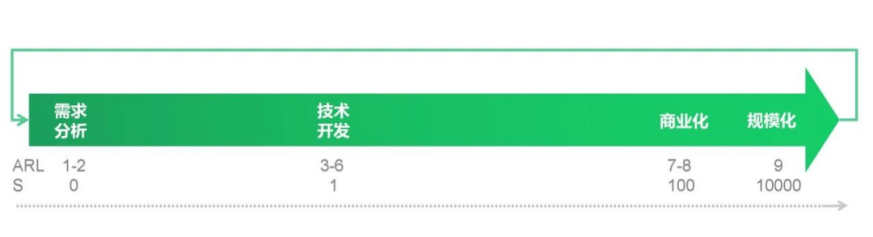

科技创新系统,是从实验室出发,由科技工作者主导,遵循学术逻辑,沿着“基础研究→应用研究→技术开发→工程化→商业化”不断递进。这一递进过程,恰好是美国《科学:无尽的前沿》(1945年)为我们展示的研究开发(R&D)线性模型,即我们所熟知的“科技创新链”(图1)。

图1. 科技创新链

沿着这条线性链条,科技工作者从基础研究开始推进科技成果转化,不断提高技术成熟度(又称“技术就绪度”,TRL),把理论知识(0)转变为商业化产品(100)。

技术方向和技术路线

这是最重视科技创新的年代,科技自立自强和发展新质生产力已成为国运之战的制胜法宝。也经常有企业到高校来找项目、到大大的校园里面挖啊挖,希望能找到现成的技术和产品回去转化。但我已经开始婉拒这样的校企对接了,因为学校里能立即转化的项目早就被前人尝试过了;试图找现成的技术成果“捡漏”已几无可能。就此,我之前写过文章“高校科技成果转化面临的问题之一︱缺科技成果”,奈何今天问题依旧。

1. 既然科技创新系统由技术驱动,那么它的关键问题就是——如何合理选择技术路线?

《西游记》 片尾曲是“敢问路在何方”,可谓题眼。“选对路”是成功的前提条件,选择大于努力。由于内置学术价值观,科技工作者有时会陷入追求技术完美主义的陷阱,选题会和实际需求脱节,面临“这个技术是否本身契合市场需求?”或者“在开发过程中是否偏离了市场需求?”的诘问。

不仅限于个人,对于更大的组织而言,技术路线的选择也至关重要。最典型的例子是日本,曾几何时小日子在随身听、DVD、氢能源等领域遥遥领先,但因为过于苛求性能与指标,限于“工匠精神”而不能自拔,在研发上不能及时调整产品走向。事实是,一旦赌错了方向,可能满盘皆输。

——针对这一症结,最直接的解决方法是加强与应用场景端的企业合作,从选题源头开始对接企业需求。企业自身的产业创新管理可助一臂之力:一是开展市场上的“需求分析”,及时反馈应用场景需求;二是在其基础上升级“场景创新”,即针对场景需求进行痛点扫描和颗粒化解构,通过场景验证来增强技术的产业适配性。

基于上述的场景需求和真实问题,促进科学家与企业合作对接。现在大力提倡“揭榜挂帅”机制,即企业出题、实验室揭榜,让科研从真实场景中选题立项。如此选题,无疑是具有生命力和适应力的。

2. 可能还面临另一个困惑——企业是否愿意把自己的真需求真问题公之于众?

尽管已经有一些主管部门在征集企业需求,技术交易市场也会公布企业需求;但企业需求会可能涉及核心竞争力,并不一定都会向外公布。曾经有一位技术转移部门负责人谈到,他看到某主管部门列出了一些企业需求,就打电话一一对接,但接电话者对咨询不以为意,坦承只是完成任务而已;更多情况下,那个电话号码永远都打不通。没有一定的情感联系,没有足够的信任托底,很难获得真正的企业需求。

——针对这一现实问题,最好的办法就是用建制化组织来打破隔离,消解信息不对称。

其一是参照德国模式,建设新型研发机构。研发所建在应用场景边上,就地取材,就地转化,让创新成果更便捷地嵌入所在地的产业体系,尤其适合规模大、复杂程度高的集成创新。目前,江苏省产业技术研究院是国内转化成效最显著的研发机构。

其二是参考美国模式,建设概念验证中心。这两年,我国高校技术转移转化话题大幅升温,“概念验证”(Proof of Concept, PoC)备受瞩目。通产认为概念验证可以从一定程度上及早“纠偏”和“筛选”,精选出工程化和商业化可能性较大的项目。为此我还专门上了一个三天的培训班。但总体上感觉目前国内各概念验证中心还处于探索阶段。各地做法不一,成效不同,项目额度也随行就市。

概念验证重点要解决投资回报问题。毕竟处于早期技术开发阶段,资金回报率 太低,无法吸引市场资金,只能依靠政府或公共资金持续投入。美国高校的很多概念验证中心,逐渐调整并拓展了功能定位。例如麻省理工学院的德什潘德中心、加州大学圣地亚哥分校的冯·李比希中心,已经把概念验证服务转为综合性长周期的创新中心,更强调对科研人员的创业辅导和项目的快速试错(Fail Fast),即让可能发生的错误尽早出现、尽早发现并尽早丢弃。

产业创新系统

需求导向 循环迭代

产业创新系统,是由企业主导,遵循商业逻辑,按市场需求不断倒逼创新并实现商业化价值的过程。它的运行,是沿着“需求分析→技术开发→商业化→规模化”进行动态循环的闭环因果回路(图2)。

图2. 产业创新循环链

比之科技创新的线性过程,产业创新的循环迭代模式无疑是范式变革。即从场景现实需求为出发点,通过要素重组和生态重构,不断提高技术的应用成熟度(又称“应用就绪度”,ARL),直到实现价值创造。本质上是从技术供给主导转向求价值牵引,即从“实验室创新”转为“场景式创新”。譬如,新能源汽车产业的崛起。

活跃的产业创新生态

产业创新同样艰难,必须穿过“达尔文海”得以生存。“达尔文海”的出处可以追溯到《公司进化论:伟大的企业如何持续创新》(【美】杰佛里·摩尔),国内是2016年两会期间被引入公共空间开展讨论。

顾名思义,达尔文海的核心就是“进化”,目的是在竞争中“适者生存”。意味着企业要不断投入资源并承担风险,敏捷反应并反复迭代,完成熊彼特式的持续创新,最终达到规模化领先,安全穿越产品生命周期中的鸿沟。归根结底这是一个企业创新管理概念,更多聚焦在如何进行技术预见和锚定,应付资金短板、专利门槛、场景适配和产业生态等堵点上。

既然谈到达尔文,很难不去讲“生态”,它们本来就是一家人。“生态”这词有点空,但很容易理解,几乎是一套万能话术:把一个特定时空里的所有要素都有机联动起来,彼此交换能量和养分,形成一个闭环生态圈。比方说一个小池塘里的小鱼小虾小草,就是一个生机盎然的小天地。我曾借池塘隐喻,写过一篇文章探讨大学生态系统。

产业创新生态系统亦是如此。它将诸多要素(企业、高校、科研机构、政府、中介、平台、人才、资本、技术、数据、硬件、市场、文化等)紧密联结起来,构建起一个协同网络,促进资源要素流动和高效配置。

尽管“生态”所涉内容繁杂,但化繁为简、归根到底聚焦于“人”。所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。本专题2的“创新生态博弈论”其实就是在讲人的事情。只要把人的关系理顺了,生态也就变好了。比方说,前面讲现在到高校“捡漏”找专利找成果很难了,但很推荐去“找人”。企业可以带着应用场景找看对眼的团队,一道讨论痛点、探讨路线、定制项目,一道去披荆斩棘“逆孵化”,这才是投早、投小、投长期理念的生态最优解。

另外一个关键词是“活跃”,需要各类企业相互协作、优势互补。央企、龙头企业作为产业支柱,凭借雄厚的资金实力、强大的技术研发能力和广泛的市场资源,主导着产业创新以及产业链的整合。中小型企业、民营企业则是产业创新的活力源泉,它们机制灵活、创新意识强,能够敏锐响应市场变化并推出创新性产品,在细分领域精耕细作,以独特的创新视角和高效的执行力一路快跑,为产业创新注入源源不断的动力。

“科技-产业”融合创新系统

交替耦合 螺旋上升

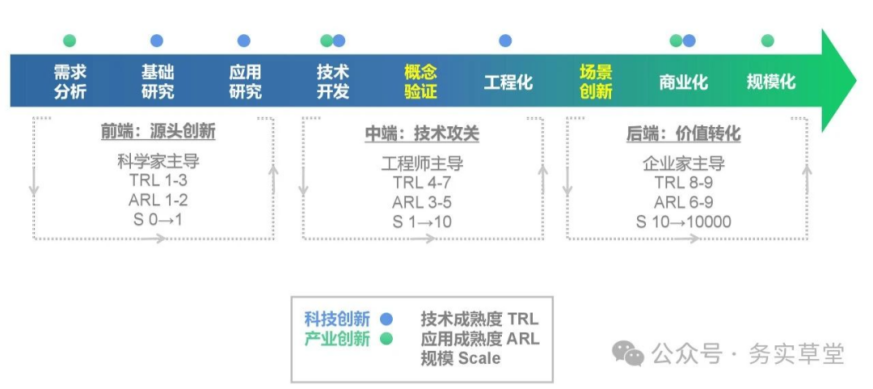

我们专题讨论过科技创新和产业创新融合创新范式趋势,共有六方面转变。在此基础上,今天把科技创新与产业创新“双链”深度融合后的全流程进行系统梳理:

包含前中后三个阶段和九个核心环节,每个阶段内部也存在双向反馈小循环。在技术正向推动、市场逆向牵引的合力推动下,彼此嵌套耦合、循环迭代,形成螺旋上升的“科技-产业”融合创新系统(图3)。实际上,这个双链融合过程已超越简单的线性/循环二分法,正演化为具备耗散结构特征的复杂适应系统。

图3. 科技-产业融合创新链

再手动把九个环节一一对应,还原到前面梳理过的“科技创新链”(图1)和“产业创新链”(图2)去,就会发现,在这条融合链(图3)中,科技创新和产业创新是交替出现的(分别用蓝色圆点和绿色圆点表示)。而且二者并非分处首尾两端,意味着他们不是简单的“供需关系”或者“先后关系”“因果关系”。——“深度融合”四个字在这里具象化地呈现了。

不仅如此,这里还增加了两个黄色高亮显示的新演员——概念验证、场景创新,前文已述。这也是两个热词。之所以“热”,就有热的道理,都是为了解决系统中的断点堵点和主要症结。

总之,这是一条漫长且充满不确定性的奋斗之路。一项科研成果(论文、专利、模型)要实现市场能够接受的商业化产品,必然受产业门类差异、技术成熟度、资金需求、法规门槛等限制,本身需要很长的周期。例如,生物医药需要临床数据,往往需要十年以上的潜心积累,这需要极大的耐心资本。而且,在这个漫长而艰辛的过程中存在诸多不确定性,堪比唐僧取经遇到的九九八十一难。

前端源头创新:0→1

是从基础研究(0)到实验室原型(1)的过程。这是畅销书《从0到1:开启商业与未来的秘密》(【美】彼得・蒂尔,2015)炒热的概念,几乎等同于原始创新、颠覆性创新、诺贝尔奖,重要性不消多说。

中端技术攻关:1→10

即从实验室原型(1)到工程原型(10)的过程。这一阶段被形象地称为“死亡之谷”,因为既需要验证技术工程化可行性,又要探索市场适配性,是个双重难题。这也是科技成果转移转化的发力点,通常用孵化器、加速器、中试基地、新型研发机构、技术转移中心、概念验证中心等专业机构来助力之。好比太上老君的炼丹炉,集聚多方资源与专业力量,炼出火眼金睛真本事,安然度过“死亡之谷” 。

后端价值转化:10→100→10000

即从工程原型(10)出发,实现产业化的规模量产(100),并且进一步加速扩张,形成产业集群(10000)。一是助推产业创新的敏捷能力和迭代速度,助其穿越达尔文之海,穿越漫漫征途;而是通过人才链、生态链、制度链的协同进化来增强创新生态的系统韧性。

(转自微信公众号:务实草堂)